Die Änderung der StVO im November 2016 brachte nebenbei eine bislang kaum gesehene und ungeklärte Frage mit sich: Wie bedeutend ist der genaue Standort des Verkehrszeichens, um weiterhin Wege außerorts rechtmäßig mit ![]() ,

, ![]() oder

oder ![]() beschildern (und somit mit einer Benutzungspflicht versehen) zu können?

beschildern (und somit mit einer Benutzungspflicht versehen) zu können?

Vor der Novelle machte die StVO (die Rechtmäßigkeit betreffend) keinen Unterschied, ob eine Radverkehrsanlage igO (innerhalb einer geschlossenen Ortschaft) oder agO (außerhalb) lag. Es galten allgemein die im BGH-Urteil vom November 2010 noch einmal klargestellten Grundsätze, dass die Fahrbahnnutzung für Radfahrer die Regel darstellt und nur beim Vorliegen einer „besonderen Gefahrenlage“ eine Benutzungspflicht einer Radverkehrsanlage angeordnet werden durfte.

„Besondere Gefahrenlage“?

Das ist heute grundsätzlich immer noch so, § 45 (9) S. 3 StVO lautet:

Insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den vorstehenden Absätzen genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt.

Leider wurde noch ein S. 4 Nr. 3 angefügt, der Sonderwege agO vom Regelungsgehalt ausklammert:

Satz 3 gilt nicht für die Anordnung von Sonderwegen außerhalb geschlossener Ortschaften (Zeichen 237, Zeichen 240, Zeichen 241) oder Radfahrstreifen innerhalb geschlossener Ortschaften (Zeichen 237 in Verbindung mit Zeichen 295)

Der Wortlaut ist wichtig. Dieser besagt, dass jedes innerhalb einer geschlossenen Ortschaft stehende Blauschild (also die in Form eines Verkehrszeichens bekanntgemachte Anordnung) weiterhin den Bestimmungen des S. 3 unterliegt – auch wenn der Weg über das Ortsschild hinausreicht! Vor einer Weile hatte ich mich ja schon anhand eines konkreten Falls mit der örtlichen Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörden befasst. Es gilt also auch hier das, was in Anlage 3 zu § 42 (2) StVO, lfd. Nummer 5 und 6 (zur Ortstafel) geregelt wird:

Ab der Ortstafel gelten jeweils die für den Verkehr innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaften bestehenden Vorschriften.

Die Ortstafel (Zeichen 310) bestimmt: Hier beginnt eine geschlossene Ortschaft.

Hinter der Ortstafel lauert der Tod?

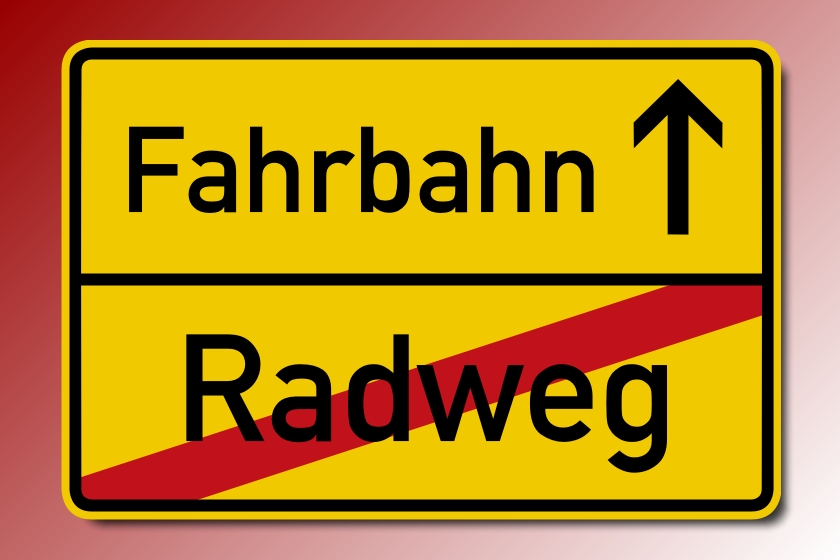

Jedenfalls brachte es die Novelle aufgrund dieser (herbeiphantasierten) schlagartigen und gewaltigen Steigerung der „natürlichen Gefahrenlage“ hinter jedem Ortsschild (Zeichen 310 und 311 StVO) mit sich, dass der exakte Standpunkt eines Radweg-Schildes eben nicht mehr relativ egal ist. Entscheidend für die Beurteilung, ob eine benutzungspflichtige Beschilderung eines Straßenabschnittes rechtmäßig ist, ist die „Gefahrenlage“ auf der Fahrbahn. Bei einer Radverkehrsanlage, die bspw. mit ![]() igO beginnt und über das Ortsschild hinausreicht, muss somit eine getrennte Beurteilung erfolgen. Angegriffen kann aber unter Verweis auf S. 3 grundsätzlich jedes Blauschild, auch wenn es nur ein paar Meter vor dem Ortsschild aufgestellt wurde.

igO beginnt und über das Ortsschild hinausreicht, muss somit eine getrennte Beurteilung erfolgen. Angegriffen kann aber unter Verweis auf S. 3 grundsätzlich jedes Blauschild, auch wenn es nur ein paar Meter vor dem Ortsschild aufgestellt wurde.

Das kann bei unterschiedlichen örtlichen Zuständigkeiten (wie im verlinkten Beispiel) dann auch dazu führen, dass für innerorts und außerorts unterschiedliche Behörden zuständig sind und somit das behördliche Ermessen grundsätzlich neu (von der örtlich zuständigen Behörde) ausgeübt werden muss.

Ergibt die Prüfung, dass gem. § 45 (9) S. 3 auf dem Abschnitt igO keine „Gefahrenlage“ vorliegt, ist zuerst einmal das ![]() an seinem gegenwärtigen Standpunkt zu entfernen. Es stünde der (zuständigen) Behörde natürlich gem. Satz 4 frei, ein anderes

an seinem gegenwärtigen Standpunkt zu entfernen. Es stünde der (zuständigen) Behörde natürlich gem. Satz 4 frei, ein anderes ![]() hinter dem Ortsschild neu anzuordnen. Allerdings wären dann auch die aktuellen Vorgaben der VwV zu erfüllen, auf einen wie auch immer gearteten „Bestandsschutz“ (heutzutage ja oft: „kein Geld“) könnte sich die Behörde nicht berufen. Dies würde u. a. bedeuten, dass grade bei linksseitigen Wegen (Radverkehrsanlagen agO sind fast ausnahmslos auf nur einer Straßenseite, jedoch für beide Richtungen angelegt) nun auch definitiv bauliche Querungshilfen im Sinne der VwV zu § 2 StVO und den ERA 2010 anzulegen sind. Ist es bspw. topographisch oder wegen Kurvenlage nicht möglich, direkt am Ortsschild eine neue (sichere) Auffahrt auf die Radverkehrsanlage zu schaffen (wie hier z. B.), muss diese eben weiter nach hinten verschoben werden. Es wäre auch kein Argument von Seiten der Behörde, hier (um das Schild igO zu retten) auf eine vermeintliche Gefahrenlage igO hinsichtlich der Auffahrt zu verweisen – denn jene Gefahr entsteht erst durch die Problematik des oftmals nicht ungefährlichen Auf- und Abfahrens auf eine Radverkehrsanlage selbst – und hat nichts mit der Beurteilung der eigentlichen „Gefahr“ auf der Fahrbahn bis zum Ortsschild zu tun.

hinter dem Ortsschild neu anzuordnen. Allerdings wären dann auch die aktuellen Vorgaben der VwV zu erfüllen, auf einen wie auch immer gearteten „Bestandsschutz“ (heutzutage ja oft: „kein Geld“) könnte sich die Behörde nicht berufen. Dies würde u. a. bedeuten, dass grade bei linksseitigen Wegen (Radverkehrsanlagen agO sind fast ausnahmslos auf nur einer Straßenseite, jedoch für beide Richtungen angelegt) nun auch definitiv bauliche Querungshilfen im Sinne der VwV zu § 2 StVO und den ERA 2010 anzulegen sind. Ist es bspw. topographisch oder wegen Kurvenlage nicht möglich, direkt am Ortsschild eine neue (sichere) Auffahrt auf die Radverkehrsanlage zu schaffen (wie hier z. B.), muss diese eben weiter nach hinten verschoben werden. Es wäre auch kein Argument von Seiten der Behörde, hier (um das Schild igO zu retten) auf eine vermeintliche Gefahrenlage igO hinsichtlich der Auffahrt zu verweisen – denn jene Gefahr entsteht erst durch die Problematik des oftmals nicht ungefährlichen Auf- und Abfahrens auf eine Radverkehrsanlage selbst – und hat nichts mit der Beurteilung der eigentlichen „Gefahr“ auf der Fahrbahn bis zum Ortsschild zu tun.

Grade bei relativ kurzen Abschnitten agO kann sich durch eine ausreichend weit nach hinten verlegte Auffahrmöglichkeit auch ergeben, dass die Anordnung einer Benutzungspflicht auch aufgrund des Stetigkeitsgrundsatzes im Sinne der VwV (zu § 2 StVO, Rn. 16 u. 25) insgesamt (auch trotz der Lage agO) nicht mehr gewährleistet ist, jene somit unverhältnismäßig und rechtswidrig wäre.

§ 45 (9) Satz 1?

Man muss sich halt an die Strohhalme klammern, die einem im Kampf gegen die benutzungspflichtige Beschilderung von „Radwegen“ verbleiben. Durch die Herausnahme wird immerhin wieder fraglich, ob man sich ganz allgemein auch wieder auf § 45 (9) S. 1 StVO berufen kann; bislang galt S. 3 hier als „lex specialis„. Da aber nun Sonderwege außerorts mittels des neuen S. 4 von der Regelung wieder herausgenommen wurden, könnte man eben auch wieder ganz allgemein auf diese Vorschrift verweisen:

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.

Im Rahmen der zunehmenden „Verkraftfahrstraßierung“ hat man die Herausnahme der Sonderwege außerorts ja damit „begründet“, dort würde ja in aller Regel mit 100 km/h gefahren, deshalb sei das Radfahren dort schon von Natur aus selbstmörderisch – und deshalb sei ein gesonderter Nachweis einer Gefahrenlage nicht mehr nötig. Auch wenn bspw. auf einem Straßenabschnitt durchgehend ![]() angeordnet wurde oder aufgrund der Topographie, starker Steigung oder einer kurvenreichen Strecke 100 km/h sowieso nur selten, vor allem im Hinblick auf § 1 StVO erreicht werden können. Jedenfalls sind das alles aber keine besonderen (örtlichen) Umstände, die das Aufstellen eines

angeordnet wurde oder aufgrund der Topographie, starker Steigung oder einer kurvenreichen Strecke 100 km/h sowieso nur selten, vor allem im Hinblick auf § 1 StVO erreicht werden können. Jedenfalls sind das alles aber keine besonderen (örtlichen) Umstände, die das Aufstellen eines ![]() grundsätzlich erfordern!

grundsätzlich erfordern!