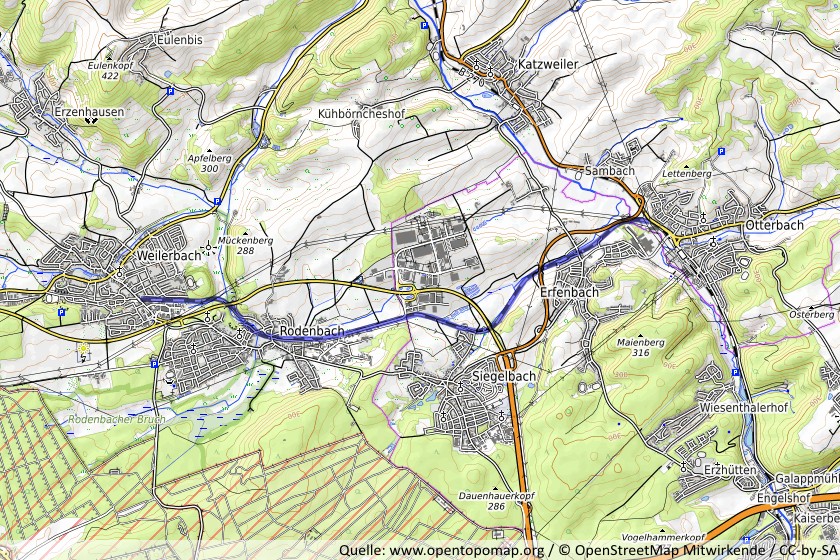

Der LBM Rheinland-Pfalz hat auf seiner Internetseite zu den aktuell laufenden Planfeststellungsverfahren die Dokumente zum »Planfeststellungsverfahren für den Bau des Bachbahnradweges zwischen Weilerbach und Otterbach in den Gemarkungen Weilerbach, Rodenbach, Siegelbach, Erfenbach und Otterbach« veröffentlicht. Die Planunterlagen liegen gem. Bekanntmachungstext (pdf, 22 KB) noch bis einschließlich 24. Februar 2021 in drei Behörden aus; natürlich wegen der „Corona-Maßnahmen“ nur in eingeschränkter Weise. Abgesehen von kürzeren Abschnitten soll die östliche Trasse der Bachbahn komplett in einen „Radweg“ umgewandelt werden. Interessant ist auch hier, dass das für die Problematik an der B 10 äußerst relevante Wörtchen „Widmung“ in keinem der relevanten Dokumente auftaucht. Baulastträger soll auch nicht das Land, sondern sollen die einzelnen Gemeinden werden.

Verkehrlich macht die geplante Strecke vor allem aufgrund der m. E. klar rechtswidrigen Sperrung der in Richtung Kaiserslautern führenden, in die B 270 übergehenden L 367 zumindest teilweise Sinn; ebenfalls zur Anbindung an den Lautertal-Radweg. Jene L 367 ist ab Weilerbach seit dem Jahr 2012 für Rad- und Mofafahrer gesperrt.

Das entsprechende Urteil des VG Neustadt an der Weinstraße hatte ich hier im Blog bereits thematisiert. Ob die schlaglochverseuchte Rumpelpiste, auf die der Radverkehr zwischen Siegelbach und dem Opel-Kreisel verbannt wurde, inzwischen überhaupt asphaltiert wurde, ist mir nicht bekannt.

Förderung

Auch in diesem Falle ist grundsätzlich ein Subventionsbetrug nach § 264 StGB nicht auszuschließen, denn der Bau dieses „Radwegs“ wird gefördert. Hierzu ein Auszug aus Gliederungspunkt 1.1 des Erläuterungsberichts (4,24 MB).

Zur Förderung der Maßnahmen wurde von den Gemeinden Weilerbach, Rodenbach, Otterbach und der Stadt Kaiserslautern mit deren Stadtteilen Siegelbach und Erfenbach ein „Förderantrag für modellhafte investive Projekte zum Klimaschutz durch Stärkung des Radverkehrs im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit“ ein gemeinsamer Zuwendungsantrag gestellt.

Der positive Bewilligungsbescheid an die jeweiligen Vorhabenträger erging im September 2019.

Diesen Bescheid werde ich mir noch mittels eines Antrags nach § 11 LTranspG zukommen lassen. Der Abschnitt endet mit Feststellungen zur Baulastträgerschaft.

Kostenträger für die geplanten baulichen Maßnahmen sind die Gemeinden Weilerbach, Rodenbach, Otterbach sowie die Stadt Kaiserslautern für den jeweiligen Bereich ihrer Baulast. Vorhabenträger der Verbundmaßnahme sind die jeweiligen Gemeinden mit der Verbandsgemeinde Weilerbach, die als Verbundkoordinator die Projektsteuerung übernommen hat.

Verkehrsverhältnisse

Zu den erwartbaren Verkehrsverhältnissen äußert man sich im Gliederungspunkt 2.4.2.

Durch die geplanten baulichen Maßnahmen im Zuge der ehemaligen Bachbahntrasse werden die bestehenden Verkehrsverhältnisse im Plangebiet für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig verbessert. Insbesondere für die Radfahrer, die aus bzw. in westlicher Richtung zwischen Weilerbach und Kaiserslautern unterwegs sind, stellt die neue Radwegetrasse eine leistungsfähige, bequeme und verkehrssichere Radwegeverbindung dar.

Durch den Lückenschluss bzw. die direkte Verbindung des Pfälzer-Land-Radweges aus Richtung Reichenbach nach Otterbach entfällt die Führung entlang der L 356 zwischen Weilerbach und der Bordenmühle (Hirschhorn) als touristischer Radweg.

Durch die zu erwartende hohe Frequentierung der Radwegetrasse durch Berufspendler und Freizeitradler kann das Verkehrsaufkommen im Plangebiet spürbar reduziert und dadurch die Verkehrsqualität und -sicherheit deutlich gesteigert werden.

Es ist in der Tat der Fall, dass, zumindest großräumig betrachtet, der Radverkehr zwischen Weilerbach und der Kaiserslauterer Innenstadt durch den neuen, selbständigen „Radweg“ eine (wenn auch Umwege beinhaltende) zusätzliche Alternative zu den Zuständen im Zuge der B 270 zwischen Siegelbach und dem Opelkreisel erhält.

Verkehrssicherheit

Interessante Aussagen, vor allem im Hinblick auf das Thema Winterdienst, enthält Abschnitt 2.4.3 zur Verkehrssicherheit.

Durch die geplante Ausbaubreite von 3,0 m und die Oberflächenbefestigung in Asphaltbauweise wird bei Bedarf eine maschinelle Reinigung und ein Winterdienst

ermöglicht – der Radweg kann dadurch nahezu ganzjährig befahren werden. Es ist beim Winterdienst jedoch darauf zu achten, dass nur eine mechanische Räumung erfolgt – vom Einsatz von z.B. Tausalz oder anderen, die Umwelt belastenden chemischen Mitteln ist abzusehen.

Das ist natürlich unheimlich logisch – dass gerade einspurigen Verkehrsmitteln kein vollständiger Winterdienst zugestanden werden soll. Man kippt auf zigtausenden von Kilometern an Straßen Tonnen von Streusalz aus – aber bei einem eigenständigen „Radweg“ kommt man plötzlich mit dem Argument, dass das ja umweltschädlich wäre?

Widmung?

Über den Winterdienst gelangen wir dann eben auch sehr schnell zur Frage der Widmung. Denn über dieses Thema schweigt sich nicht nur der Erläuterungsbericht, sondern auch das Regelungsverzeichnis (185 KB) aus. Da auch auf zwei Abschnitten eine Mitnutzung durch landwirtschaftlichen Verkehr vorgesehen ist, könnte man durchaus davon ausgehen, dass man sich auch hier evtl. dagegen sperren könnte, diesen „Radweg“ auch formell als selbständigen Geh- und Radweg im Sinne des § 3 Nr. 3 b) aa) LStrG zu widmen. Die Baulast verbleibt nämlich, wie bereits angedeutet, bei den jeweiligen Gemeinden bzw. der Stadt Kaiserslautern. Das würde bedeuten, dass auch ein möglicherweise in einer Widmung geregelter Winterdienst von der jeweiligen Gemeinde zu erbringen wäre.

Meines Erachtens sollte und müsste endlich auch im Landesstraßen- sowie im Bundesfernstraßengesetz eine rechtliche Grundlage für eigenständige Radwege in der Baulastträgerschaft der Länder bzw. des Bundes geschaffen werden. Denn wenn man letzten Endes die Baulastträgerschaft immer nur bei den jeweiligen Gemeinden oder teils auch anderen öffentlichen oder auch privaten Eigentümern belässt, bedeutet dies in Wahrheit nichts anderes, als dass man den (regionalen oder überregionalen) Radverkehr final eben nicht als solchen, sondern stets nur als örtlichen Verkehr begreift.

Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Im Gliederungspunkt 4.1.1. wird sich zu technischen Details ausgelassen.

Gemäß den „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“, Ausgabe 2010 (ERA 2010) wurde für den selbstständig geführten Radweg eine Entwurfsgeschwindigkeit von 30 km/h angesetzt. (…)

In Abstimmung mit den Gemeinden Weilerbach, Rodenbach, Otterbach sowie der Stadt Kaiserslautern als Vorhabenträger, dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz sowie dem Fördergeber (Projektträger Jülich) erhält die Radwegetrasse eine Regelbreite von B = 3,00 m.

Diese Radwegebreite gewährleistet unter Berücksichtigung der zu erwartenden Radverkehrsbelastungen und der Streckencharakteristik eine ausreichende Verkehrssicherheit und gute Verkehrsqualität.

Die beiden Streckenabschnitten mit gemeinsamer landwirtschaftlicher Nutzung (Bau-km 0+070 bis Bau-km 0+970 Achse 25 nördlich Siegelbach und Bau-km 0+120 bis Bau-km 0+275 Achse 15 westlich Erfenbach) werden in einer asphaltierten Breite von B = 4,00 m gebaut.

Auf einige Aussagen, vor allem zur Geschwindigkeit und der Breite kann man sicherlich auch bei vergleichbaren Projekten verweisen, wenn wie im Zuge der B 39 Trassen geplant werden, auf denen Radfahrer u. a. auch durch Wasserdurchlässe geleitet und dabei zum Absteigen und Schieben gezwungen werden sollen. Das gilt natürlich auch für das alles andere als selbstverständliche Thema Asphalt.

Die Regelbreite sowie die Asphaltbauweise stellen sicher, dass der Radweg von den öffentlichen Straßenverkehrsflächen aus von Rettungsfahrzeugen sowie von Fahrzeugen des Unterhaltungs- und Winterdienstes befahren werden können.

An sehr vielen, bereits vorhandenen, deutlich schmäleren Pisten spielt das bislang allerdings in der Praxis nur selten eine Rolle.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

In Gliederungspunkt 4.1.3 äußert man sich u. a. noch zur Vereinbarkeit mit dem kürzlich von mir aufgegriffenen Begriff „Radschnellweg„.

Die gewählte Regelbreite von 3,0 m entspricht den Anforderungen der ERA 2010 an einen außerörtlichen Radweg und den Anforderungen des Landes Rheinland-Pfalz an einen Radschnellweg und gewährleistet eine sichere Abwicklung aller relevanten Begegnungsfälle.

Anordnung von Knotenpunkten

Dass im Rahmen dieses Projekts in der Tat einige Elemente im Sinne eines „Radschnellwegs“ auch baulich und straßenverkehrsrechtlich realisiert werden sollen, ergibt sich aus den Ausführungen in Gliederungspunkt 4.5.1.

Im Zuge des Bachbahn-Radweges erhält der Radweg eine dem motorisierten Verkehr auf öffentlichen Straßen übergeordnete Bedeutung.

Durch das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ (VZ 205 StVO) im Zuge der Ortsstraßen wird die Wartepflicht der Kraftfahrzeuge gegenüber dem Radverkehr verdeutlicht.

Auf den Gemeindestraßen erfolgt eine Beschilderung „Radverkehr“ (VZ 138) in Kombination mit dem Zusatzzeichen „Beide Richtungen“ (VZ 1000-32), mit denen der motorisierte Verkehr auf die kreuzenden Radfahrer aufmerksam gemacht wird.

Diese Regelung bezieht sich auf den Bereich des Baubeginns an der K 13 in Weilerbach, die Querung der Turmstraße (Bau-km 1+600) und Rathausstraße (Bau-km 1+800) in Rodenbach, die Ortsstraße Unterer Tränkwald (Bau-km 3+490) bei Rodenbach und die K 8 – Rotenbergstraße (Bau-km 6+095) in Erfenbach.

Das wäre immerhin schon einmal löblich. Allerdings begeht man hier – wie auch am Bliestal-Freizeitweg – auch den Fehler, dem querenden Verkehr zwar die Beachtung der Vorfahrt des Radverkehrs aufzuerlegen, dem Radverkehr selbst aber keine Vorfahrt durch Anordnung eines ![]() oder gar eines

oder gar eines ![]() gewährt wird.

gewährt wird.

Bzgl. des erlaubten Fußgänger- und anderen Verkehrs sehe ich hier auch noch einige andere rechtliche Inkonsistenzen. Man belässt es jedenfalls nicht nur bei „analogen“ Maßnahmen.

Sofern noch nicht vorhanden, werden diese Kreuzungsstellen mit dem motorisierten Verkehr aus Verkehrssicherheitsgründen bei Annäherung eines Radfahrers an die kreuzende Ortsstraßen mittels digitaler Steuerung beleuchtet.

Eine Einfärbung oder Markierung des Belages des Radweges in Rot gemäß Plandarstellung in den Lageplänen vor der Kreuzungsstelle sowie das Verkehrszeichen „Gefahrenstelle“ (VZ 101) verdeutlichen dem Radfahrer diese Gefahrenstelle und erhöhen somit die Verkehrssicherheit um ein weiteres Maß.

Beschildert werden soll dieser „Radweg“ jedoch nicht als „Radweg“ im Sinne der StVO oder des Straßenrechts, sondern als für den Kfz-Verkehr gesperrte Straße. Fußgänger, Reiter und Viehtreiber wird es natürlich freuen, Nutzer von E-Scootern nicht, denn die dürfen mit ![]()

![]() beschilderte Straßen nicht benutzen.

beschilderte Straßen nicht benutzen.

(…) Durch das Verkehrszeichen „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ (VZ 250 der StVO) wird das Befahren des Radweges für den Kraftfahrzeugverkehr unterbunden.

Das Zusatzzeichen „Radverkehr frei“ (VZ 1022-10 StVO) erlaubt somit ausschließlich Radfahrern die Benutzung des Radweges.

Diese Aussage ist aus den genannten Gründen leider falsch. Siehe auch Anlage 2 zur StVO, lfd. Nr. 28.

Ist der geplante Bachbahn-Radweg für die Mitbenutzung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge freigegeben, wird zusätzlich das Zusatzzeichen „landwirtschaftlicher Verkehr frei„ (VZ 1026-36 StVO) angebracht.

Kreuzt der Radweg einen Wirtschaftsweg, erhält der Radverkehr durch entsprechende Beschilderung und Markierungen auf dem Radweg den Vorrang.

Im Zuge des Wirtschaftsweges werden die Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ (VZ 205 StVO) und das Zusatzschild „Radverkehr kreuzt von rechts und links„ (VZ 1000-032 StVO) aufgestellt.

Eine Beschilderung des Radweges mit den Verkehrszeichen 237 bzw. 240 der StVO erfolgt nicht.

In meiner sicherlich nicht allzu langen Einwendung, die ich wie im Falle der B 39 und B 48 beim LBM in Dahn einwerfen werde, werde ich vor allem auf diesen Abschnitt eingehen, weil er einige interessante rechtliche Fragestellungen aufwirft.

Gestaltung der Knotenpunkte

Es folgt ein weiterer Auszug aus dem Gliederungspunkt 4.5.2.

Im Kreuzungsbereich des Radweges mit den Ortsstraßen Turmstraße und Rathausstraße in Rodenbach sowie der städtischen Kreisstraße 8 im Zuge der Rotenbergstraße in Erfenbach erhält der Radweg gegenüber dem motorisierten Verkehr die Vorfahrt.

Der Kraftfahrzeugverkehr muss anhalten und dem Radfahrer die Vorfahrt gewähren, eine Anhebung der Fahrbahn wird durch den Einbau eines 6 cm hohen Rampensteins realisiert.

Die bauliche Anhebung der kreuzenden Fahrbahn, bspw. auch im Zuge der K 8 in Rodenbach, ist denke ich auf jeden Fall eine bewährte Methode, Autofahrer dazu zu nötigen, sich dem Kreuzungsbereich vorsichtig anzunähern. Wobei ich abschließend noch anmerken möchte, dass ich hier durchaus straßenverkehrsrechtliche Probleme sehe, einer Kreisstraße Nachrang gegenüber einem querenden „Radweg“ einzuräumen, weil Kreisstraßen gemäß der Regelungen in den Verwaltungsvorschriften zu Zeichen 306 und 307 StVO grundsätzlich als Vorfahrtstraßen ausgewiesen werden sollen.

Kostenträger

Die Kostenträgerschaft wird letzten Endes in Gliederungspunkt 7.1 noch einmal klargestellt.

Kostenträger sind die Gemeinden Weilerbach, Rodenbach, Otterbach sowie die Stadt Kaiserslautern für den jeweiligen Bereich ihrer Baulast.

Die zwischen den Vorhabenträgern abzuschließenden Kooperationsverträge sind von allen beteiligten Kommunen unterzeichnet worden.

Einwendungen

Wer ebenfalls formelle Einwendungen erheben möchte, kann dies gemäß Bekanntmachungstext bis zum 24. März 2021 tun.

Abschließend noch die Lizenzbedingungen von OpenTopoMap zum Beitragsbild.